治疗

治疗

治疗:应手术切除肿瘤。肿瘤较小者,可行放射治疗后再以电凝固术破坏之。

1.减少术中出血之措施 鼻咽纤维血管瘤手术时出血凶猛,可多达2500~3000ml。故应想方设法减少术中出血。常用而有效的方法有:

(1)数字减影血管造影(DSA)+瘤体供血动脉栓塞术:在数字减影机下行颈外动脉造影可以清楚地显示肿瘤范围的大小及供血动脉,同时可用

吸收性明胶海绵栓塞瘤体的供血动脉。因

明胶海绵是可吸收性栓子,故此检查应在术前2~3天内进行。Roberson等(1972)报告栓塞术后鼻咽纤维血管瘤切除术中出血量平均由2400ml降至800ml。Pletcher等(1975)报道局限于鼻咽部的血管纤维瘤,栓塞术后出血量由1200ml降至736ml,超过鼻咽部累及上颌窦、翼腭窝的肿瘤,出血量由3311ml降至1200ml。刘邦华等(1994)报告栓塞术后鼻咽纤维血管瘤术中出血量为700~1500ml。较未栓塞病例明显减少。

(2)颈外动脉结扎术:鼻咽纤维血管瘤的主要供血动脉来自颈外动脉的上颌动脉和咽升动脉,结扎同侧颈外动脉可明显减少术中出血。有人建议术中暂时阻断颈外动脉血流,术毕松开止血线。因为颈外动脉结扎后如肿瘤复发,将从颈内动脉分出多数新血管支,造成再次手术的困难,另外保留颈外动脉,可便于术后血管造影观察。

(3)控制性低血压麻醉。

(4)冷冻术:于肿瘤表面作十字切口,将冷冻头插入瘤体内,冷冻头迅速隆温至-80℃到-198℃,维持20~30min,待肿瘤组织坏死后再分离,切除肿瘤。

2.手术径路 鼻咽位置较深,手术操作不易,位于此处的肿瘤又常富于血管,更增加手术困难。如何能很好地暴露鼻咽使便于操作和止血,手术径路的选择是一个重要问题。

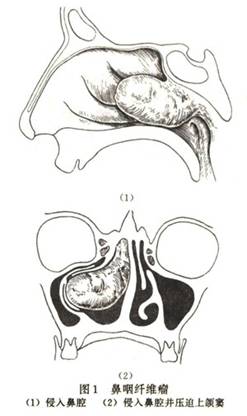

鼻咽血管纤维瘤切除术,通常可分为经鼻腔和经口腔两种径路:前者包括经前鼻孔手术、鼻侧切开术和改良邓克手术(modified Denker operation),后者又有软腭切口,硬腭切口和经咽峡不作任何切口之分。骆兆平推荐(1958)倒“T”形软腭切口,即横切口在离硬腭后缘3~4mm处,纵切口在软腭上,直达悬雍垂基底部。据谓此切口对鼻咽血管纤维瘤暴露满意。一般对肿瘤大部分突入鼻腔者,或侵入筛窦、蝶窦、上颌窦者多取鼻侧切开径路;肿瘤主要位于鼻咽者,多取经口腔径路。肿瘤侵及翼腭窝及颞下窝者,可采用经腭-唇下进路(Sardana,1965;Waldman,1981)。唇下切口从梨状孔边缘至上颌骨粗隆,用手指伸入翼腭窝分离,可以游离肿瘤的外侧附着处,并送入至鼻咽腔。若肿瘤较大不能完整切除者,可分别切除。肿瘤已侵入颅内者,可用颅内-颅外联合进路(与神经外科合作)。

无论肿瘤已否突入鼻腔或只位于鼻咽部,多取经硬腭切口的径路进行切除。取其面部不留切痕,不损伤软腭机能,鼻咽、后鼻孔与鼻腔底暴露较充分,可在直视下进行操作,既易寻找肿瘤根部,又便于压迫止血。若肿瘤已侵入翼腭窝,可将同侧硬腭切口绕磨牙后区延长至唇龈沟,则翼腭窝可得良好暴露。便于采取内外夹攻的方法以切除肿瘤。对于小的鼻咽血管纤维瘤,我们过去也曾用手指或分离器经咽峡绕到舁咽部进行剥离,同时用粗钳经鼻腔将瘤体夹住牵引,而获成功。但此种病例不多,勿需作任何切口。

3.硬腭径路鼻咽纤维血管瘤切除术

(1)麻醉:宜在全麻下手术,多用气管内插管麻醉。若能应用控制性低血压麻醉法,则可减少术中出血。麻醉插管无论带有气囊否,都需在插管后用长纱条将喉咽填塞,以防血液流入下呼吸道。

(2)手术方法:

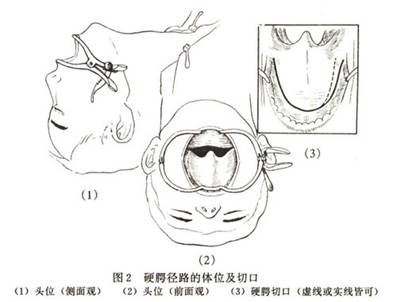

①体位:仰卧位,肩下垫枕,颈伸直,头后垂,使低于肩部平面[图2(1)]。将手术床头侧抬起,使高于足侧。手术者坐于病人头端。

②操作步骤:

A.切口:置入开口器将口张开[图2(2)]。为减少出血,作切口前可用0.5%

普鲁卡因内加少量1‰肾上腺素,注射于硬腭的黏-骨膜下。切口呈马蹄形,自一侧第2磨牙开始,循牙龈内侧并距龈缘0.5~0.7mm处,向前延至切牙孔后方(距切牙的龈缘约1.2~1.5cm),弯向对侧第2磨牙。必要时可将切口向后外延长直至两侧扁桃体腭舌弓附近。切口两端均位于腭大孔的外侧或一端位于腭大孔的内侧[图2(3)],不使两侧腭大动、静脉皆被切断,以免术后黏-骨膜瓣发生坏死。

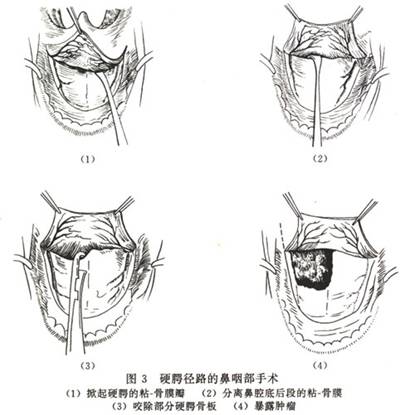

B.分离黏-骨膜瓣:用分离器沿切口将黏-骨膜自硬腭骨板上分离[图3(1)]直达硬腭后缘。硬腭骨板高低不平,分离不慎,易将黏-骨膜瓣分破。可用盐水浸湿的短纱条从切口送入黏-骨膜与硬腭骨板之间,紧贴骨面慢慢向后作钝性分离,不但可避免分破且可减少出血。越过硬腭后缘时改用弯头分离器,将鼻腔底后段的黏-骨膜分离一部分[图3(2)]。

C.咬除硬腭骨板。用咬骨钳从硬腭后缘向前咬除患侧硬腭骨板一部分[图3(3)]。硬腭骨板有时因肿瘤压迫变薄或吸收,咬除甚易。骨板去除多少,视肿瘤的部位和大小而定,若肿瘤大部分突入鼻腔中,则可向前稍多咬除。咬除时注意不要损伤鼻腔底的黏膜。

D.暴露肿瘤:将鼻腔底黏膜切成基底在前方的黏-骨膜瓣,瓣的顶端在软、硬腭交界处,可达咽鼓管圆枕前唇,肿瘤即可暴露[图3(4)]。如肿瘤较大,为扩大手术野,可将一侧腭帆张肌腱自翼突钩处剪断,将该侧软腭拉下,或切除翼突钩、下鼻甲后端或鼻中隔后段,鼻咽即能充分暴露。经此术野可以看到中、下鼻甲,鼻中隔后部,鼻咽部顶壁、后壁及侧壁,蝶窦及后筛窦。

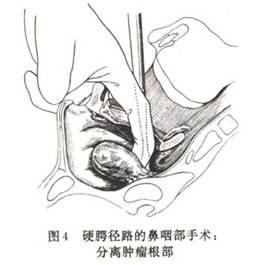

E.切除肿瘤:将食指自硬腭骨窗伸入,先沿肿瘤周围将其与周围组织的粘连进行分离,然后探察肿瘤根部附着部位及肿瘤的分支。在左手食指引导下,用刀或扁桃体分离器自肿瘤根部的一边切开黏-骨膜,直达骨面,然后顺骨面将根部迅速用力分离(图4)。如出血较剧,可用浸透、挤干的生理盐水纱条或凡士林纱条填塞止血,以同法分离根部对侧。也可用弯头大血管钳挟住根部,再行分离。如根部基底较广,须将周围黏膜均行切开,再将根部分离,取出肿瘤。

肿瘤取出后,立即用上述纱条或纱布填塞压迫术腔止血,再详细检查鼻咽部,如有残体,应彻底清除,始可制止出血,也可避免术后复发,这是手术是否成功的重要步骤。我们曾经遇到在肿瘤取出后,由于颅底骨质破坏较大,一时形成脑压下降,间接引起血压突降的危象,经加压填塞鼻咽顶部及其他抢救措施,病人方转危为安。

若肿瘤已侵入翼腭窝,分离鼻咽部分时,可在上颌骨与翼突之间的翼腭裂附近将肿瘤切断,再沿患侧唇龈沟加作一切口,经磨牙后区与硬腭切口连接,沿上颌骨外后壁分离侵入翼腭窝的肿瘤并取出之。也可不切断肿瘤分支,将之从翼腭窝完整分离后,从蝶腭孔推入鼻咽。所有其他分支包括侵入鼻腔、鼻窦者,也皆宜先后剥离而出,连同肿瘤主体一起取出。一般尽可能采取后法,出血较少,并可观察整个瘤体,以免遗留残体。

F.填塞鼻咽及缝合切口:妥善止血后,用一块较大的凡士林纱布折叠成口袋状,袋底置于鼻咽部,袋口引出鼻腔外,袋中填以

碘仿纱条,将鼻腔底及硬腭的黏-骨膜瓣复位后,用肠线或丝线缝合硬腭切口(图5)。取出喉咽部的填塞纱条。

(3)术后并发症:

①术后出血:易发生于抽去填塞物时,如非遗留肿瘤残体与术后继发感染所致,则可能由于填塞物突然全部抽出,压力骤减而使创面血管扩张,引起出血,故撤除填塞物时宜分期逐步抽出。

②继发感染:若有继发感染,易使切口愈合不良而致硬腭发生漏孔。手术前后适当应用抗生素可资预防。如鼻腔底的黏-骨膜瓣愈合良好,切口纵有部分裂开,也多可自行愈合。

③中耳感染:多因术中损伤咽鼓管咽口或鼻咽填塞过久所致,故手术时小心分离肿瘤与及时抽出填塞物,可以减少中耳并发病的发生。

④呼吸困难:如手术时间较长,术后软腭或舌根发生肿胀,再加鼻咽部完全填塞,鼻腔不能通气,有时术后可出现吸气性呼吸困难,但较少见。呼吸困难严重者,须行气管切开术。若在填塞鼻咽前。先将一根硬橡皮管从前鼻孔通入鼻咽以利呼吸,此种情况常可避免。

⑤颅内并发病:如肿瘤原已破坏颅底,或分离根部时损伤鼻咽顶部骨质或脑膜,致感染入颅,均有引起颅内并发病之虞,但很少见。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防